PERSONA Y LA IDENTIDAD DEL SILENCIO

Por Val Pgun

Si quisiera hablar de una película como Persona del director sueco Ingmar Bergman, estrenada en 1966, tendría que considerar que, quizás sea esta, una de sus obras más influyentes -y con el mayor número de interpretaciones- debido a su potencia, tanto a nivel conceptual como en su puesta en escena. Se puede asumir que, por los comentarios que hace el mismo Bergman respecto a esta obra, muchas de sus decisiones cinematográficas fueron intuiciones casi poéticas -compuestas como piezas musicales- más que elecciones puramente racionales: una obra que se desprende de él como una segunda piel.

No quisiera indagar en su premisa sin antes posicionar a Persona en un caudal cinematográfico importante, que desemboca hacia paralelos icónicos sin estancarse; siendo madre (y padre) de obras como Mulholland Drive (y la obra general del director estadounidense David Lynch), o, en una vena similar, Dead Ringers de 1988, dirigida por, el también estadounidense, David Cronenberg -y sus muchas iteraciones de body horror como Videodrome (el cuerpo versus la tecnología) o The Brood (la sombra haciéndose carne); por otro lado y, más adentrado hacia la década de los 2000, pienso en Black Swan de Darren Aronofsky, y su presentación de la dualidad de deseo y rechazo.

Menciono a Cronenberg, por más que sea distante en sus formas (así coincidan silenciosamente en esa escena donde los rostros de Elisabet Vogler y Alma se bifurcan para recrear uno nuevo) ya que comparte con Bergman un elemento simbólico potente respecto a la identidad y su aspecto liminal tanto en el plano psíquico, metafísico -o, en el mejor de los casos, espiritual- y su expresión carnal -o sus derivaciones mutantes, en el caso de Cronenberg- como contenedores identitarios.

El título de la película de Bergman es inevitablemente asociado -y no de manera casual- al concepto que lleva el mismo nombre (Persona) definido, a inicios del siglo 20, por el fundador de la psicología analítica Carl Jung.

Su definición, interrelacionada con la «máscara» como objeto de performance: una herencia que viene desde la teatralidad de la antigua Grecia a, la “persona” como elemento jurídico en Roma, hasta la teología cristiana medieval. Tres individuos (trinidad) ahora equivalen a un solo ser. La Persona ya no es un sujeto sino una abstracción; es capaz de englobar a más de un elemento, es decir, se relaciona ahora con la manifestación y no con las partes que la componen.

Lo mismo sucedería con la palabra “máscara” utilizada repetidamente por el filósofo Friedrich Nietzsche -influencia directa de Jung- quien retomaría al objeto performativo -ahora en su aspecto conceptual- para referirse a la vía de expresión del individuo: una máscara que encarna un rol determinado para poder ser integrado como parte de la estructura social y sus dinámicas relacionales. Una propuesta, si bien inspiradora para Jung, sustancialmente diferente a lo que él propondría más tarde.

La máscara de Nietzsche no tiene un yo detrás de ella, no es un caparazón con un trasfondo esencial: la careta que apropias, sea cual sea, es lo que eres. No existe algo que se revele por detrás de la máscara, la persona es constituida por esta fachada.

Freud irrumpe a finales del siglo 19: el yo no gobierna la psique, el sujeto no conoce su profundidad (ni la oscuridad de su propio ser) y nunca podrá conocerse a totalidad.

Ahora existe una esfera inconsciente de pulsiones y deseos reprimidos: “el yo no es amo en su propia casa”.

Ya demarcada la noción del inconsciente a inicios del siglo 20, Jung añade a estos preceptos y define el concepto de Persona como la máscara utilizada de cara a la sociedad (al igual que sus predecesores): un rol ficticio adaptativo pero que esconde un yo vulnerable.

Esta fachada no representa la realidad de su naturaleza; es totalmente necesaria para ser un jugador social competente pero puede tornarse enfermiza si nos sobre identificamos con ella. Uno debe tener conciencia de que hay algo detrás de la careta: no somos únicamente lo que mostramos al mundo.

Con el psicoanálisis integrado a la cultura popular a mediados del siglo 20, la monstruosidad cinematográfica ya no residía en lo no humano sino en algo escondido dentro de nosotros; a la espera de ser liberado -o reflejado- en el espejo perfecto.

En el año 1960, Norman Bates demuestra que puede ser víctima y victimario al mismo tiempo. Los ademanes de Anthony Perkins construyen la perfecta dualidad de un hombre sumiso, de apariencia dócil; y, aún así, Hitchcock da flashes constantes de su personaje perdiéndose entre las oscuridades de las habitaciones, mimetizando posturas de aves rapaces. La sombra de Norman Bates se escapa entre las líneas del guión: Psicosis exige una lectura cinematográfica más sofisticada.

Psicosis, Alfred Hitchcock (1960)

Persona, como obra cinematográfica, va más allá del género cinematográfico convencional y no se ciñe al terror o al thriller: su propuesta fue, desde el inicio, más difícil de descifrar, sobre todo para los estándares de la época.

Solo su escena inicial, a simple vista sinsentido -con flashes animados y un carril de imágenes fugaces que parecen arbitrarias- es reminiscente de la vanguardia surrealista de los años 30, como las escenas de Un Perro Andaluz, dirigida por Luis Buñuel y Salvador Dalí; obra sin un significado o línea narrativa evidente pero atiborrada de símbolos y metáforas que no serían posibles sin el concepto del inconsciente.

La obra de Bergman devela las mismas sombras que propuso el psicoanálisis por tantos años: hay algo más allá de la máscara de la sanidad o de la normalidad.

Regreso a Persona y esta vez a su trama. Una de las protagonistas es Elisabet Vogler, una actriz que repentinamente enmudece en plena interpretación teatral del papel de Electra, una figura central de la tragedia griega cuya historia es marcada por el asesinato del padre a manos de su propia madre, condicionándole el odio materno y una lealtad absoluta e incuestionable hacia el padre y sus deseos de vengarlo.

La tragedia se desarrolla en la pérdida de la individualidad de Electra y, con ella, su posibilidad de optar por otro camino que no sea el de la venganza: su motivación es trunca y su trauma coarta su libertad y su potencial de crecimiento como personaje.

Se puede decir que la elección de Bergman por hacer de Electra el detonador del mutismo voluntario de su protagonista no fue algo arbitrario.

El silencio marca la premisa de la película. Por orden médica, acompañada de Alma, una joven enfermera, la actriz se retira a una casa en medio de una playa aislada donde solo conviven estas dos mujeres y, es sobre este escenario, donde se desarrolla la dinámica de su relación.

El personaje de Alma representa una figura interesante en oposición al de Elisabet porque, a pesar de jugar un rol de cuidadora, encuentra en el silencio de su contraparte una posibilidad de desahogar pensamientos íntimos y deseos reprobables (bajo su propio juicio moral).

Proyecta en la actriz una amistad y complicidad y cree que no será juzgada por sus pensamientos. Los secretos de Alma, que son raíz de tanta angustia, encuentran una vasija donde ser depositados: “nunca nadie me había escuchado”, es una frase clave de este personaje y con el que ubica su motivación: la Persona que ella ha construido se va tornando nebulosa en el espacio “vacío” que deja su paciente.

Es importante notar que Elisabet no deja solo un espacio sin palabras sino también, le deja a Alma una posibilidad de despliegue -de ahí que pueda no ser aleatoria la elección del nombre de su personaje- y, en este espacio vacío en apariencia, se recrea una nueva versión de las dos mujeres: una intersección de sus identidades.

La puesta en escena confunde constantemente sus cuerpos: ambas vestidas usualmente de negro o de blanco y, las cortinas transparentes de la casa, juegan con las siluetas: se dan varios momentos en los que parecen superpuestos y fusionados. La escenografía no refleja ningún tipo de decoración intencionada, se esfuerza por mantener una neutralidad.

Alma siendo la cuidadora, paradójicamente, resulta ser la que necesita más de su paciente. No encuentra ese mismo espejo en otro tipo de contexto social: su máscara demanda un escenario donde ser desplegada.

Persona, Ingmar Bergman (1966)

La construcción del yo, en su etapa temprana, precisa de un auto-reconocimiento, donde el espejo es un medio que provee una imagen única, no fragmentada. Este concepto lo planteó el francés Jacques Lacan, otro exponente del psicoanálisis, en la década de los 40.

El espejo promete una experiencia de corporalidad sólida e integrada: el yo resquebrajado no se halla en su propio espejo y necesita buscar, obsesivamente, su propia identidad en la mirada de otros: un camino peligroso pues no deja de ser una construcción sin cimientos sólidos, contrario a una búsqueda que indaga en lo que va más allá de la imagen.

Regreso a las influencias de Bergman y sus paralelos: tanto en los personajes protagonistas de Persona, Mulholland Drive, Black Swan o Dead Ringers existe un deseo por poseer -o casi devorar a su contraparte- y la imagen que representan: el ser que los refleja y los afirma es tomado como un objeto erótico, de manera sutil o explícita.

El conflicto entre ambos personajes se da cuando Alma lee una carta, escrita por Elisabet, en la que narra, a manera de broma, los secretos de su enfermera y sus inseguridades. Esta situación es el catalizador de una crisis donde, para Alma, aquel espejo y escenario idealizado, se cae a pedazos.

Persona, Ingmar Bergman (1966)

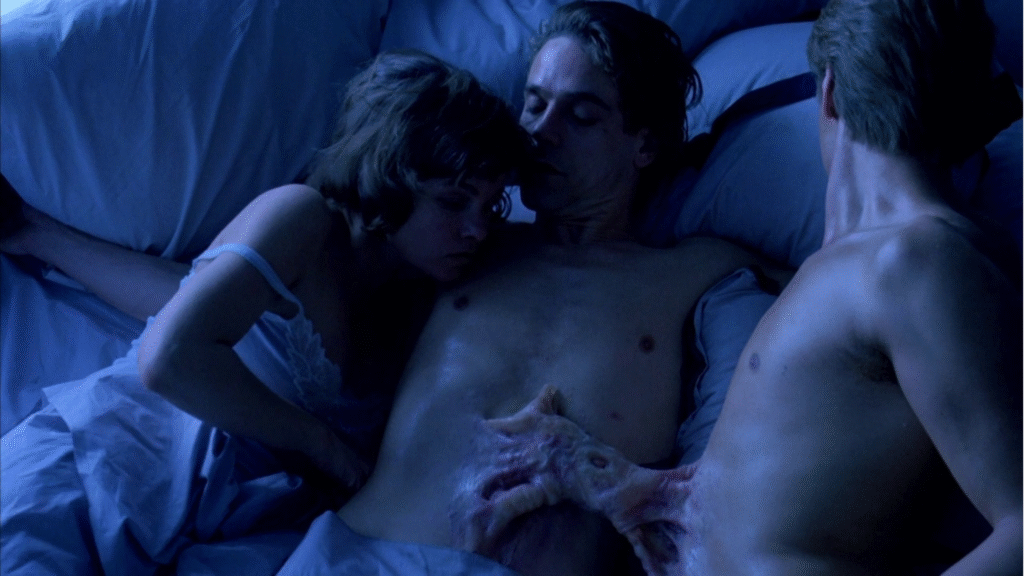

Hago un paralelo ahora con Dead Ringers (1988) del director David Cronenberg quien, muy a su estilo, lleva la premisa a un plano corporal, donde Bev y Ellie, gemelos idénticos que juegan a ser confundidos, llegan a un punto de escisión a propósito de una relación con la misma mujer.

Bev, a diferencia de Ellie, termina profundamente enamorado de ella y se devela, a partir de ese instante, su fragilidad, y, el deseo voraz que tiene su hermano por controlarlo y regresarlo a su lado.

Los gemelos han construido una identidad en conjunto y hallar roles individuales, fuera de su hermandad, es ir en contra de sí mismos: las propias pesadillas de Bev lo muestran unido a su hermano como un siamés.

Su relación es simbiótica, sus límites no están definidos y ninguno existe si es que no existen los ojos del otro para afirmarlo.

Dead Ringers, David Cronenberg (1988)

Siendo Persona una versión más sutil y abstracta de este juego de identidad, propone los mismos preceptos: la identidad es voluble, no es una escultura desmoldada que se mantiene estática: un yo saludable acepta sus contradicciones y oscuridades.

La línea entre lo esencial y lo performático es muy delgada.

Según el filósofo polaco Zygmunt Bauman la identidad es líquida: es un proyecto que debe ser construido y desechado continuamente para adaptarse a las exigencias del mundo moderno. Existe una ansiedad actual por reinventarse continuamente y eso pone en riesgo nuestra autenticidad.

Llevando esta idea hacia el contexto actual en el que coexistimos (o existimos a través) de las redes sociales, quizás valga la pena recordar que nunca hemos tenido, como humanos, tanto control sobre nuestra imágen pública.

El sociólogo Erving Goffman planteó al yo como una puesta en escena o un rol teatral: cuando la escenografía se vuelve lo principal y no hay un tras bastidores -un backstage– la identidad entra en crisis. Un concepto perfectamente ilustrado por la película Perfect Blue (1997) de Satoshi Kon, que, al igual que las otras menciones, tiene fuertes influencias de la obra de Bergman.

Vale la pena recordar que la filosofía occidental no es la única que ha tratado el tema de la máscara y el vacío, de hecho Jung fue bastante influenciado por las tradiciones orientales.

Para el budismo, el yo es impermanencia; el concepto de vacío (kū) concibe a la identidad como algo que está en proceso de transformación constante, como los mismos elementos de la naturaleza: es interdependiente y no posee un punto focal fijo.

La ausencia de palabras de Elisabet fue su rebeldía y su forma de zafar de una máscara abrumadora. El silencio fue el medio que usó para combatir la falsedad; sin embargo, su proceso fue visto como una decadencia del yo y no el desprendimiento de un rol impuesto.

Como la creación de una mandala que, al culminar el proceso, es destruida deliberadamente para luego rehacerse: la belleza y carácter sagrado de ella se manifiestan en su proceso de cambio. El yo debe poder ser retado, deconstruido y recreado.

El cine, finalmente, es una búsqueda de un espejo, una forma de ir más allá del lenguaje como constructo social, la abstracción y la metáfora retan las demarcaciones artificiales. La poesía y las artes permiten desahogar lo indecible y desarticular aquellas caretas.

Quizás le otorguemos demasiado peso a las palabras.